Geteiltes Berlin, Berlin war damals nicht nur Hauptstadt, sondern ein Brennpunkt des Kalten Krieges zerrissen in Ost und West, geteilt durch eine Mauer, aber verbunden durch Schicksale.

Inhaltsverzeichnis

Die politische Teilung Berlins, von 1945 bis zum Mauerbau

Die Geschichte der Teilung Berlins beginnt nicht erst mit dem Bau der Mauer 1961, sondern bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Stadt wurde zum symbolischen Mittelpunkt des Kalten Krieges, und zum politischen Spielball zwischen Ost und West.

Geteiltes Berlin in vier Sektoren nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland im Mai 1945 wurde Berlin unter den vier Siegermächten aufgeteilt. Die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion übernahmen jeweils einen Teil der Stadt. Obwohl Berlin tief im sowjetisch kontrollierten Osten Deutschlands lag, war diese Aufteilung vertraglich vereinbart, bei der Potsdamer Konferenz.

Der Osten der Stadt fiel an die Sowjetunion. Der Westen wurde aufgeteilt zwischen den USA (Südwesten), Großbritannien (Nordwesten) und Frankreich (Westen)

Das Ziel war zunächst eine gemeinsame Verwaltung. Doch schon bald zeigten sich Spannungen, vor allem in Fragen der politischen Ausrichtung und wirtschaftlichen Entwicklung.

Spannungen zwischen Westmächten und Sowjetunion

Die gegensätzlichen Ideologien prallten früh aufeinander. Während die Westmächte in ihren Sektoren demokratische Strukturen aufbauten und den Wiederaufbau förderten, setzte die Sowjetunion im Osten auf eine sozialistische Gesellschaft unter kommunistischer Kontrolle.

Diese wachsenden Unterschiede führten zu einem Bruch der Alliierten Zusammenarbeit. Besonders strittig waren:

Die Währungsreform 1948, bei der die Westmächte die D-Mark in Westdeutschland und West-Berlin einführten.

Die sowjetische Reaktion darauf war eine vollständige Abriegelung West-Berlins.

✈️ Die Luftbrücke und die Berlin-Blockade 1948/49

Am 24. Juni 1948 begann die Berlin-Blockade. Die Sowjetunion kappte sämtliche Land- und Wasserverbindungen nach West-Berlin.

So kam die Berliner Luftbrücke. Von 24.Juni 1948 bis 12.Mai 1949 flogen amerikanische, britische und französische Flugzeuge Tag und Nacht Versorgungsgüter für West-Berlin ein. Geteiltes Berlin zeigt sich.

Entstehung der BRD und DDR, zwei Staaten, eine Stadt, geteiltes Berlin

Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland (BRD) in den Westzonen gegründet.

Am 7. Oktober 1949 folgte die Deutsche Demokratische Republik (DDR) in der sowjetischen Besatzungszone

Berlin, obwohl offiziell Viersektorenstadt, wurde de facto zweigeteilt. West-Berlin war eine demokratische Insel im Osten. Ost-Berlin wurde zur Hauptstadt der DDR erklärt und stand vollständig unter Kontrolle der SED, so entstand ein geteiltes Berlin.

Der Bau der Berliner Mauer 1961

Der 13. August 1961 veränderte Berlin für Jahrzehnte. Mitten in der Nacht begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer. Von einem Moment auf den anderen wurde aus einer offenen Stadt eine geteilte Metropole. Straßen, Schienen und Familienverbindungen wurden zerschnitten, ein geteiltes Berlin entsteht.

Chronologie des Mauerbaus, der 13. August 1961

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begannen DDR-Grenztruppen und Angehörige der Volkspolizei damit, Straßen und Gleise zu blockieren, die West- und Ost-Berlin verbanden. Stacheldraht wurde gespannt, Übergänge gesperrt, Gebäude gesichert. Innerhalb weniger Stunden war die Grenze dicht.

Die weitere Entwicklung

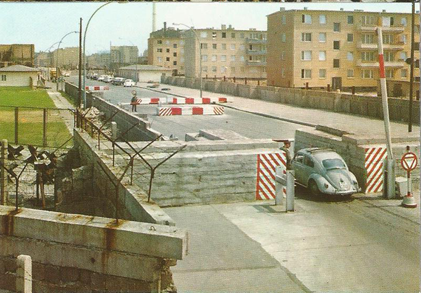

In den Tagen danach begannen Arbeiter mit dem Bau einer provisorischen Mauer aus Betonplatten und Hohlblocksteinen. Wohnhäuser entlang der Grenze wurden geräumt, Fenster zugemauert. Der Todesstreifen entstand, mit Wachtürmen, Hundelaufanlagen, Selbstschussanlagen. In kurzer Zeit entstand eine fast 160 Kilometer lange Grenzanlage um West-Berlin, ein geteiltes Berlin.

Erste Todesopfer und internationale Reaktionen

Bereits kurz nach dem Mauerbau kam es zu tragischen Vorfällen. Menschen versuchten, aus Ost-Berlin zu fliehen, teils über Dächer, Keller oder Sprünge aus Fenstern entlang der Grenze.

Das erste bekannte Todesopfer war Ida Siekmann, die am 22. August 1961 bei einem Fluchtversuch aus dem dritten Stock zu Tode stürzte. Noch bekannter ist der Fall von Peter Fechter, der am 17. August 1962 angeschossen wurde und im „Todesstreifen“ verblutete, vor den Augen westlicher Journalisten und einer fassungslosen Öffentlichkeit.

Alltag im geteilten Berlin, das Leben mit der Mauer

Der Alltag im geteilten Berlin war geprägt von Widersprüchen, Einschränkungen und einem tiefen Gefühl der Trennung. Obwohl die Menschen auf beiden Seiten der Mauer versuchten, ein „normales Leben“ zu führen, war die Mauer allgegenwärtig. Der Kalte Krieg war in Berlin keine abstrakte Idee, sondern tägliche Realität.

Familiäre Trennungen und eingeschränkte Bewegungsfreiheit

Die Mauer riss Familien auseinander. Wer am 13. August 1961 nicht im eigenen Sektor war, konnte oft jahrelang nicht mehr zu seinen Angehörigen zurück. Auch Freundschaften, Partnerschaften und Arbeitsverhältnisse wurden abrupt unterbrochen.

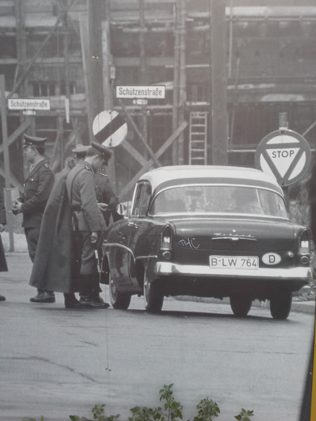

Der Grenzübertritt war selbst für berechtigte Personen mit langwierigen Verfahren, Kontrollen und Verhören verbunden. Die sogenannte „Passierscheinregelung“ zwischen Ost und West war streng begrenzt.

Trotz aller Unterschiede entwickelten sich in beiden Teilen der Stadt eigene Kulturen, vom Alltag in der Plattenbausiedlung bis zum Leben im West-Berliner Kiez.

Begegnungen an der Grenze und verbotene Kontakte

Die Mauer war kein vollkommen undurchlässiges Hindernis, es gab Übergänge und Momente der Begegnung, etwa am Bahnhof Friedrichstraße, auch „Tränenpalast“ genannt.

Illegale Kontakte und Hilfen über die Grenze hinweg waren riskant, aber nicht selten. Der menschliche Wille zur Verbindung nie ganz erloschen.

Die Mauer war ein Symbol der Trennung, aber auch der Sehnsucht nach Einheit. Diese Sehnsucht wurde 1989 Wirklichkeit. Geteiltes Berlin, ein Mikrokosmos des Kalten Krieges.

Verkehr und Infrastruktur zwischen Ost und West

In einer Stadt, die jahrzehntelang durch eine Mauer geteilt war, wurde selbst das Fortbewegen zur politischen Angelegenheit. Der öffentliche Verkehr in Berlin war ein Spiegel der deutschen Teilung, mit abgeschnittenen Strecken, streng bewachten Übergängen und stillgelegten Bahnhöfen, die zu Geisterbahnhöfen wurden. Besonders einzigartig war das Berliner U- und S-Bahn-Netz, das weiterhin unter der Mauer hindurchlief.

Die Funktion und Kontrolle der Grenzübergänge

Zwischen West-Berlin und Ost-Berlin bzw. der BRD und der DDR bestanden offizielle Grenzübergänge

Bekannte Übergänge waren:

- Checkpoint Charlie (Friedrichstraße, nur für Ausländer & Diplomaten)

- Bornholmer Straße (S-Bahn)

- Heinrich-Heine-Straße (U-Bahn)

- Invalidenstraße

- Chausseestraße

- Oberbaumbrücke

- Sonnenallee

Unterschiede in Verkehrsplanung und Nahverkehrssystemen

Auch außerhalb der Grenzübergänge war die Infrastruktur stark unterschiedlich:

West-Berlin:

BVG (Berliner Verkehrsbetriebe West)

Busnetz funktionierten unabhängig vom Osten

Anbindung an die BRD durch Transitstrecken

Ost-Berlin:

BVB (Berliner Verkehrsbetriebe Ost)

Dichtes Straßenbahnnetz, Busse, eigene U-Bahnlinien

Schwerpunkt auf Planwirtschaft und Erschließung von Neubaugebieten (z. B. Marzahn)

Die Stadtteile entwickelten sich unterschiedlich, selbst Telefonnummern, Postleitzahlen und Verkehrsschilder unterschieden sich.

Fluchtversuche aus Ost-Berlin, Mut, Tunnel und Tragödien

Der Drang vieler Menschen, in den Westen zu fliehen, blieb ungebrochen. Was folgte, waren waghalsige Fluchtversuche durch Tunnel, über das Wasser, unter der Erde oder sogar durch die Luft.

Tunnelbau und spektakuläre Fluchten

Einer der bekanntesten Fluchtversuche war der Tunnel 57. Im Oktober 1964 gruben junge Menschen aus dem Westen einen rund 145 Meter langen Tunnel von einem Keller in West-Berlin unter der Mauer hindurch bis in die Strelitzer Straße in Ost-Berlin. Innerhalb von zwei Nächten gelang 57 Menschen die Flucht in den Westen. Die Tunnelbauer arbeiteten in ständiger Angst vor Entdeckung, Einsturz oder Verrat. Trotzdem gab es mehrere solcher Tunnelprojekte.

Flucht über die Spree, durch Kanalisation oder mit selbstgebauten Fluggeräten

Neben Tunneln versuchten viele Ost-Berliner auf anderen Wegen in den Westen zu gelangen. Manche wagten die Flucht über die Spree, die an vielen Stellen die Grenze bildete, oft unter Beschuss durch Grenzsoldaten. Andere nutzten die Kanalisation, um unter der Mauer hindurch in den Westen zu gelangen, ein lebensgefährliches Unterfangen, das oft tödlich endete.

Besonders spektakulär waren Fluchten mit selbstgebauten Fluggeräten. 1979 gelang zwei Familien mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Flucht über die Grenze, ein Meisterwerk an Planung, Technik und Mut. Diese Geschichte wurde später sogar verfilmt.

Konsequenzen bei gescheiterten Versuchen

Nicht jeder Fluchtversuch endete erfolgreich. Wer bei der Flucht erwischt wurde, musste mit harten Konsequenzen rechnen Haftstrafen, Berufsverbot oder Überwachung durch die Stasi waren die Regel. Manche bezahlten ihre Fluchtversuche mit dem Leben. Mehr als 140 Menschen kamen an der Berliner Mauer ums Leben, viele durch Schüsse von Grenzsoldaten.

Geteiltes Berlin – Vereintes Berlin – Spuren entdecken

Gedenkstätten und Museen: Bernauer Straße, Tränenpalast, Mauermuseum

Ein zentraler Ort des Gedenkens ist die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Hier lässt sich besonders eindrücklich nachvollziehen, wie die Mauer das Leben der Menschen zerschnitt. Auf dem Gelände befinden sich erhaltene Mauerreste, eine Nachbildung eines originalen Wachturmes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und ein dokumentierter Todesstreifen. Geteiltes Berlin fühlen.

Ein weiterer bedeutender Ort ist der Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße. In dem ehemaligen Grenzgebäude mussten sich Ost- und Westdeutsche oft unter Tränen verabschieden. Heute ist der Tränenpalast ein Museum, das die Geschichten von Aus- und Einreise, Kontrolle und Abschied dokumentiert.

Auch das Mauermuseum am Checkpoint Charlie gehört zu den bekanntesten Erinnerungsorten. Es zeigt zahlreiche originale Fluchtobjekte von Heißluftballons bis zu versteckten Autos und erzählt bewegende Geschichten vom Drang nach Freiheit. Geteiltes Berlin erleben.

Mauerreste, Bodenmarkierungen, Info-Stelen

Wer mit offenen Augen durch Berlin geht, entdeckt auch im Alltag Spuren der Teilung. An vielen Stellen sind Mauerreste erhalten geblieben, teils bewusst als Mahnmal, teils von der Natur überwuchert. Besonders bekannt ist die East Side Gallery, ein über 1 Kilometer langes Stück der Mauer heute eine Open-Air-Galerie.

Entlang des ehemaligen Mauerverlaufs, der Berlinermauerweg, findet man außerdem Bodenmarkierungen aus doppelten Pflastersteinen, die den genauen Verlauf der einstigen Grenze nachzeichnen. Ergänzt werden sie durch Info-Stelen mit Fotos und Texten, die an historischen Punkten Informationen über das Leben an der Mauer geben. So wird die Geschichte direkt erlebbar.

Orte wie die Gedenkstätte Günter Litfin, benannt nach einem der ersten Mauertoten, oder das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen machen das Ausmaß der Überwachung und Repression in der DDR deutlich.