Berliner Geisterbahnhöfe, verlassene Stationen voller Geschichte und Geheimnisse

Inhaltsverzeichnis

In der Zeit des Kalten Krieges wurden mehrere Stationen stillgelegt, weil sie zwischen Ost und West lagen. Der Zugverkehr rollte durch, aber die Bahnsteige blieben leer, unbeleuchtet und von bewaffneten Wachen überwacht.

Wie funktionierte der Betrieb der Berliner Geisterbahnhöfe?

Während des Kalten Krieges war das Berliner U-Bahn-Netz ein sichtbares Zeichen der Teilung der Stadt und ein kurioses Beispiel für das Nebeneinander zweier politischer Systeme. Denn obwohl mehrere U-Bahn-Linien aus dem Westteil der Stadt unter Ost-Berlin hindurchführten, durften Züge aus dem Westen dort nicht anhalten. Stattdessen entstanden die Berliner Geisterbahnhöfe, stillgelegte Stationen, die für Ost-Berliner unerreichbar und für West-Berliner sichtbar, aber unzugänglich waren.

Durchfahren ohne Halt, ein Ausnahmezustand im Nahverkehr

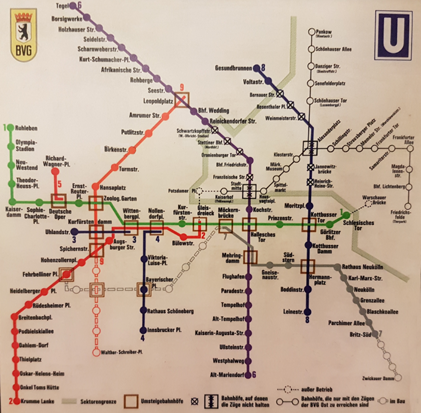

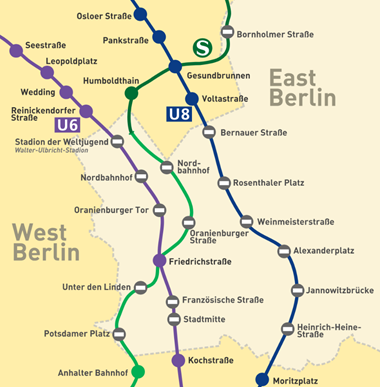

Die betroffenen Linien, wie etwa die heutige U6 oder U8, verbanden West-Berliner Stadtteile miteinander, führten aber streckenweise unter Ost-Berliner Boden. Um den grenzüberschreitenden Verkehr technisch aufrechtzuerhalten, wurde eine einzigartige Lösung geschaffen. Die Züge fuhren mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch die gesperrten Stationen, ohne auch nur zu verlangsamen. Türen blieben verschlossen, der Bahnsteig war dunkel, oft nur von einer einzigen schwachen Lampe erhellt.

Fahrgäste aus West-Berlin konnten beim Durchfahren einen flüchtigen Blick auf die verwaisten Bahnsteige werfen. Viele berichten noch heute von einem Beklemmungsgefühl beim Blick in die dunklen Tunnel, wo DDR-Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen patrouillierten.

Sicherheitsmaßnahmen und Überwachung durch die DDR

Die DDR nahm den Transitbetrieb durch diese Tunnel äußerst ernst, sowohl aus Sicherheits- als auch aus propagandistischen Gründen. In jeder Geisterstation befand sich ein Kontrollposten, bestehend aus bewaffneten Volkspolizisten oder Angehörigen der Transportpolizei. Diese sicherten die Station rund um die Uhr, um Fluchtversuche zu verhindern und sicherzustellen.

Zusätzlich waren die Stationen baulich verändert. Die Zugänge wurden vermauert oder zugeschweißt. Die Fahrtreppen stillgelegt und Durchgänge verriegelt. Einige Stationen, wie z. B. der Bahnhof Oranienburger Straße, erhielten zusätzliche Barrieren aus Metallgittern und Stacheldraht. Auch die Stasi war involviert. Diese überwachte Personalbewegungen, kontrollierte Wartungstrupps und sorgte dafür, dass selbst innerhalb der DDR kein Informationsaustausch über diese Bahnhöfe stattfand.

Technische und organisatorische Herausforderungen

Die BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) musste ihre Fahrpläne, Wartungsintervalle und Streckensicherheit mit der DDR koordinieren, trotz politischer Spannungen. Es galt, die Stromversorgung, Signalanlagen und Tunneltechnik funktionsfähig zu halten, ohne Zugang zu den gesperrten Bahnhöfen zu haben. Alle Maßnahmen mussten grenzüberschreitend abgestimmt werden, eine logistische Meisterleistung in einer Zeit des absoluten Misstrauens.

Manche Bahnhöfe dienten in dieser Zeit ausschließlich der technischen Kontrolle oder zur Umleitung von Notfällen. Dennoch blieb ihre primäre Funktion, ein toter Raum unter einer geteilten Stadt.

Geisterhafte Normalität im geteilten Berlin

Für viele West-Berliner wurde das Durchfahren der Geisterbahnhöfe zur merkwürdigen Routine eine tägliche Erinnerung an die Teilung und die politische Absurdität der Situation. Kinder drückten sich die Nasen an den Fenstern platt, Erwachsene schauten stumm in die Dunkelheit.

Die Entstehung der Berliner Geisterbahnhöfe

Die Berliner Geisterbahnhöfe sind ein einzigartiges Produkt des Kalten Krieges, sichtbare Narben im öffentlichen Nahverkehr einer geteilten Stadt. Ihre Entstehung ist eng verknüpft mit dem Mauerbau 1961, der politischen Spaltung zwischen Ost und West sowie dem Versuch, Alltagsleben und Kontrolle in Einklang zu bringen. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass funktionierende U-Bahnhöfe plötzlich geschlossen, verdunkelt und von schwer bewaffneten Posten überwacht wurden?

Berlin vor dem Mauerbau: Ein geteiltes Netz

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin in vier Sektoren aufgeteilt: Amerikanisch, Britisch, Französisch und Sowjetisch. Doch das U-Bahn- und S-Bahn-Netz verlief kreuz und quer durch die ganze Stadt unabhängig von den politischen Grenzen

In der Anfangszeit funktionierte diese Konstruktion erstaunlich gut, trotz wachsender Spannungen zwischen den Alliierten und der Sowjetunion.

13. August 1961: Der Mauerbau verändert alles

Am 13. August 1961 wurde über Nacht das Stadtbild Berlins dramatisch verändert. Die DDR errichtete die Berliner Mauer.

Im Zuge des Mauerbaus wurde auch das Verkehrsnetz radikal umgestaltet. Während Straßen und Wege gekappt oder unterbrochen wurden, entschied man sich bei den U-Bahnlinien für eine ungewöhnliche Lösung. Die Züge der West-Berliner Linien U6 und U8 durften weiterhin unter Ost-Berliner Boden hindurchfahren, aber sie durften nicht mehr anhalten.

Die Stationen im Ostteil wurden geschlossen, versiegelt und zum Sperrgebiet erklärt. Damit war die Grundlage für die Berliner Geisterbahnhöfe geschaffen.

Insgesamt waren sechzehn U- und S-Bahn-Stationen vom Geisterbahnhof-Phänomen betroffen. Sie lagen auf Strecken, die weiterhin für den West-Berliner Nahverkehr notwendig waren, aber durch den Osten führten.

5 Berliner Geisterbahnhöfe, jede Station ein Kapitel der Berliner Teilung

🚇 Oranienburger Straße

- Die Station Oranienburger Straße liegt auf der heutigen U6. Ab dem 13. August 1961 fuhren hier täglich U-Bahnen aus dem Westen durch, ohne anzuhalten.

- Besonderheiten: Die Station war besonders streng bewacht, da sie sich nahe an neuralgischen Punkten wie dem Grenzübergang Friedrichstraße befand.

- Nach der Wiedervereinigung wurde die Station Oranienburger Straße 1990 wiedereröffnet.

🚇 Nordbahnhof (ehemals Stettiner Bahnhof)

- Der Nordbahnhof war ein bedeutender Umsteigeknoten auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Westen und dem Osten. Nach dem Mauerbau wurde der Bahnhof zur Sperrstation, obwohl die Züge der West-S-Bahn-Linie weiterhin hindurchfuhren.

- Besonderheiten: Die Station wurde in der DDR bewusst verschwiegen, auf Karten war sie nicht mehr eingezeichnet.

- Nach 1990 wurde der Bahnhof vollständig saniert und 1991 wieder in Betrieb genommen.

- Heute gibt es dort eine dauerhafte Ausstellung über die Berliner Geisterbahnhöfe.

🚇 Potsdamer Platz (vor dem Wiederaufbau)

- Kaum ein Ort symbolisiert die Teilung Berlins so sehr wie der Potsdamer Platz. Was heute ein modernes Stadtzentrum ist, war zur Zeit des Kalten Krieges ein leeres Niemandsland.

- Besonderheiten: Die U-Bahn-Station lag auf der Linie U2, wurde aber komplett stillgelegt und war jahrzehntelang ungenutzt.

- Der Bahnhof war so abgeschottet, dass viele West-Berliner Kinder glaubten, es handle sich um einen verlassenen Geisterort.

- Erst 1993, nach aufwendiger Restaurierung, wurde der Bahnhof wieder eröffnet und in das neue Verkehrsnetz integriert.

🚇 Bernauer Straße

- Die Station Bernauer Straße auf der Linie U8 war aufgrund ihrer Lage direkt an der Grenze besonders heikel.

- Besonderheiten: Der Bahnhof wurde unmittelbar nach dem Mauerbau geschlossen und von DDR-Truppen streng überwacht.

- Die Station spielte eine Rolle in mehreren Tunnel-Fluchtgeschichten, auch wenn keine davon erfolgreich hier endete.

- Nach dem Fall der Mauer wurde der Bahnhof 1990 wiedereröffnet, heute erinnern Infotafeln an seine düstere Vergangenheit.

🚇 Unter den Linden / Friedrichstraße

- Die Kombination aus der U6-Station Friedrichstraße und dem darüberliegenden S-Bahnhof war eine absolute Ausnahme. Sie war der einzige Geisterbahnhof mit einem funktionierenden Grenzübergang.

- Besonderheiten: Der unterirdische Bahnhof war zwar für DDR-Bürger gesperrt, diente aber West-Berlinern als Transit- und Umsteigestation.

- Heute befindet sich dort eine Dokumentationsstelle zur Geschichte des Grenzübergangs Friedrichstraße, auch bekannt als „Tränenpalast“.

Übersichtstabelle

| Bahnhof | Wiedereröffnung |

| Jannowitzbrücke (U8) | 11.11.1989 |

| Rosentahler Platz (U8) | 22.12.1989 |

| Bernauer Straße (U8) | 12.04.1990 (West); 1.07.1990 komplett |

| Schwartzkopffstraße (U6) | 01.07.1990 |

| Nordbahnhof (S-Bahn) | 01.09.1990 |

| Oranienburger Straße (S-Bahn) | 02.07.1990 |

| Unter den Linden (S-Bahn) | 01.09.1990 |

| Potsdamer Platz (S-Bahn) | 03.03.1992 |

| Bornholmer Straße | 12.12.1990 (West); 05.08.1991 komplett |

Die DDR entschied sich bewusst dafür, diese Stationen nicht zu zerstören oder dauerhaft abzubauen sondern sie abzuriegeln und streng zu bewachen. Die Gründe dafür waren vielfältig:

- Der Transit war für den West-Berliner Alltag essenziell

- Eine vollständige Trennung hätte massive logistische Probleme verursacht

Die Berliner Geisterbahnhöfe sind ein Spiegelbild des Kalten Krieges. Ein System, das unter extremen politischen Bedingungen funktionierte. Ihre Entstehung war kein Zufall, sondern Ausdruck eines historischen Kompromisses zwischen technischer Notwendigkeit und politischer Abschottung.

Technischer Betrieb trotz Sperrung trotz Berliner Geisterbahnhöfe

Trotz der politischen Trennung musste der U-Bahn-Betrieb koordiniert bleiben. Die West-Behörden arbeiteten in technischer Abstimmung mit den Ost-Behörden:

- Signalanlagen und Stromversorgung mussten synchronisiert bleiben

- Wartung war nur teilweise möglich, technische Notlösungen waren nötig

- Kommunikation zwischen Ost und West erfolgte auf streng funktionaler Ebene

Tatsächlich funktionierte das System erstaunlich reibungslos, ein seltenes Beispiel pragmatischer Zusammenarbeit in einer ansonsten geteilten Stadt.